Nuestros lectores recordarán que durante la pandemia dedicamos varias entradas en este blog para hablar de Betelgeuse. Vale la pena recordar que Betelgeuse es una estrella muy brillante y conocida del cielo de invierno, en la constelación de Orión. Se trata de la supergigante roja más cercana al Sol (algo más de 500 años luz) y la gran candidata a ser la próxima supernova que explotará en nuestra galaxia. Para hacernos una idea, hay que tener en cuenta que Betelgeuse es una estrella muchísimo más grande que el Sol (unas ¡1000 veces!) y mucho más masiva (20 masas solares), de ahí lo de supergigante. Lo de roja, se puede adivinar fácilmente: su color, distinguible a simple vista, es consecuencia de su baja temperatura superficial (unos 3500 ºC, algo menos de la mitad de la del Sol).

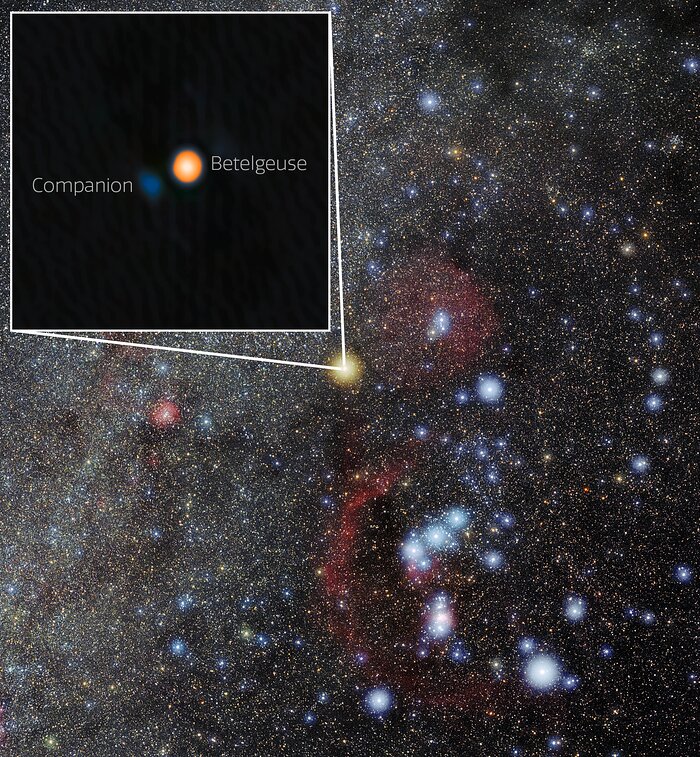

Foto de la constelación de Orión con la imagen en detalle de Betelgeuse y su compañera (cred.: Noirlab).

Durante 2019 y 2020 asistimos a una inusual caída de brillo de la estrella, interpretada por muchos (y de manera algo sensacionalista) como la señal de que Betelgeuse estaba a punto de explotar. Como ya explicamos en su momento, simplemente se trató del oscurecimiento del disco de la estrella causado por el paso, en nuestra línea de visión, de material expulsado de su atmósfera. Este tipo de objetos sufren grandes pérdidas de masa durante sus fases finales. Pues bien, durante este periodo fue muy observada y ya hubo algún científico que propuso que Betelgeuse podría tener una compañera. Sin embargo, observaciones llevadas a cabo con los telescopios espaciales Hubble (óptico e IR cercano) y Chandra (rayos X), no detectaron nada.

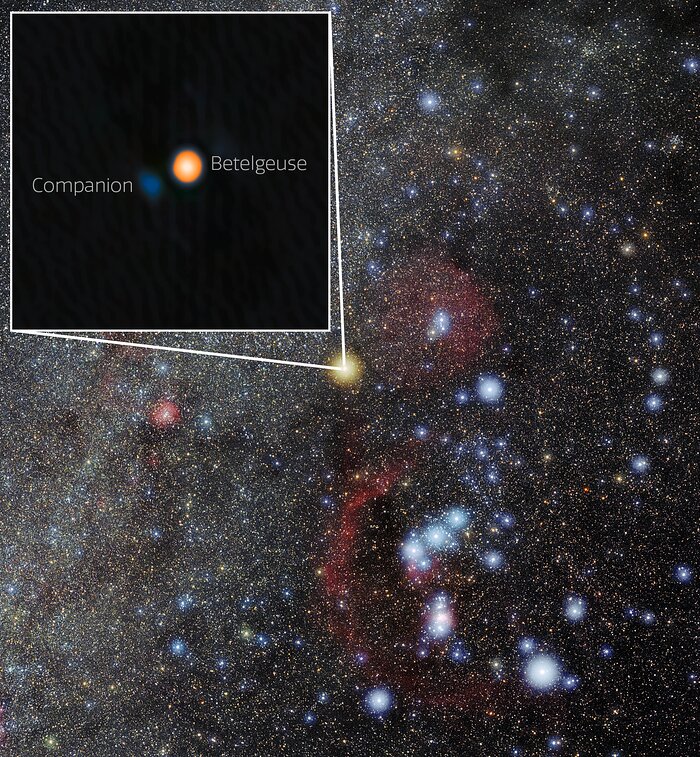

Observaciones llevadas a cabo en 2020, donde no se puede observar la compañera al encontrarse en la misma línea de visión que Betelgeuse, y en 2024, donde, en su máxima elongación, sí se ha podido detectar (en la posición marcada con la flecha). Para darnos una idea de la gran resolución de la imagen se muestra lo que ocupa 1" (Imagen tomada del artículo original, Howell et al, 2025 ApJL 988, L47).

Recientemente, un equipo de astrofísicos americanos usando uno de los mayores telescopios del mundo, el telescopio Gemini Norte, de 8,1 m, situado en el Observatorio de Mauna Kea (Hawái) ha podido detectar lo que parece ser una estrella compañera de Betelgeuse. Para ello han usado el instrumento 'Alopeke (zorro en hawaiano) que permite tomar imágenes de gran resolución en el límite de difracción del telescopio, al eliminar la distorsión que la atmósfera produce. Para ello se ha utilizado la técnica denominada imagen de moteado (speckle imaging en inglés), que consiste en la toma de muchas imágenes de muy corta exposición (del orden del milisegundo) y su posterior procesado. Se trata de un procedimiento muy similar al que usamos los aficionados en fotografía planetaria. De esta manera el llamado "seeing", la turbulencia que la atmósfera produce desenfocando en parte las imágenes, se puede "congelar". Se obtienen así pequeñas imágenes distorsionadas compuestas de puntos brillantes "speckles" (moteados) que contienen mucha información del objeto. Alineando y combinando todas estas imágenes e identificando estos patrones se consigue una imagen final de altísima resolución que alcanza el límite teórico del telescopio.

Detalle de gran resolución de la imagen de diciembre 2024 donde se pudo fotografiar Betelgeuse con su compañera (Imagen tomada del artículo original, Howell et al, 2025 ApJL 988, L47).

De esta manera se ha descubierto que Betelgeuse tiene una compañera algo más grande que el Sol (una estrella de la secuencia principal de tipo F) a una distancia ínfima, de apenas 52 milisegundos de arco (mas), con un periodo orbital en torno a los seis años. Hay que tener en cuenta que Betelgeuse es tan grande que es una de la pocas estrellas del cielo que con grandes telescopios se puede resolver su disco, al contrario del resto de estrellas, que aparecen siempre con un aspecto puntual. Pues bien, el diámetro de Betelgeuse es de 40 mas, lo que quiere decir que su compañera estaba prácticamente pegada a la estrella. Que se hayan podido separar ambos objetos dice mucho de la tecnología utilizada y de lo que somos capaces de hacer. Se hicieron observaciones en 2020, sin detectar nada, y de nuevo en 2024, donde se pudo descubrir "Betelgeuse B". En este caso, de acuerdo con los modelos orbitales, parece ser que en la segunda época ambas estrellas estaban casi en su máxima elongación (la separación vista desde la Tierra) favoreciendo su observación. Hay que destacar que cuanto más másiva es una estrella más frecuente es que se haya formado en un sistema múltiple. De todas formas, tendremos todavía que esperar más observaciones para

poder confirmar y caracterizar mejor este nuevo sistema binario. Seguramente volveremos a hablar de Betelgeuse.