... y no exageramos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no será la típica explosión espectacular que estamos acostumbrados a ver en las películas, sino que durante algunas semanas una "nueva" estrella, relativamente luminosa, brillará en el cielo. Estamos hablando del estallido de la nova recurrente T CrB.

No se trata de un fenómeno espectacular y para la gran mayoría de la gente pasará completamente desapercibido. Sin embargo, hablamos de algo excepcional: la nova más brillante que podremos observar en nuestras vidas. Será fácilmente visible a simple vista desde las ciudades y lugares con alta contaminación lumínica. Para los científicos, en cambio, se trata de una oportunidad única para probar y mejorar los modelos de evolución estelar y de la física nuclear y de partículas, ya que prácticamente se podrá observar en todo el espectro electromagnético.

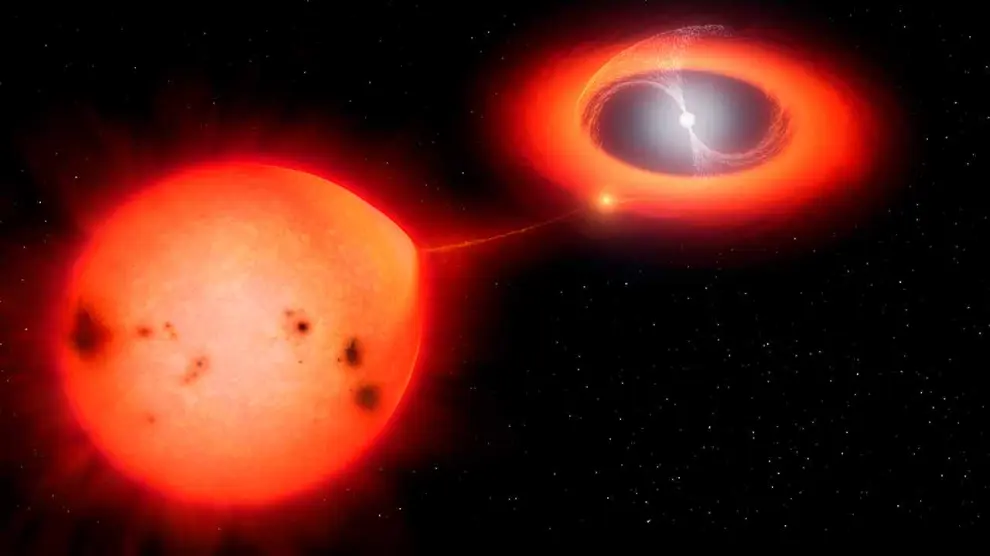

Foto de gran campo donde se puede identificar la Corona Boreal (Bum-Suk Yeom). En el recuadro se puede ver un detalle de la zona de T CrB tomada por uno de nuestros socios en junio, en un campo mucho más pequeño.

¿QUÉ ES UNA NOVA (RECURRENTE)?

La etimología del término nova proviene del latín "stella nova", que fue acuñado por primera vez en 1573 por Tycho Brahe en su obra "De nova et nullius aevi memoria prius visa stella" (Acerca de la estrella nueva y nunca antes vista en la vida o memoria de nadie). En ella hacía referencia a una nueva estrella que apareció en noviembre de 1572 y que llegó a ser incluso más brillante que Venus. La nueva estrella poco a poco se fue debilitando y en marzo ya ni siquiera se podía llegar a ver visible a simple vista.

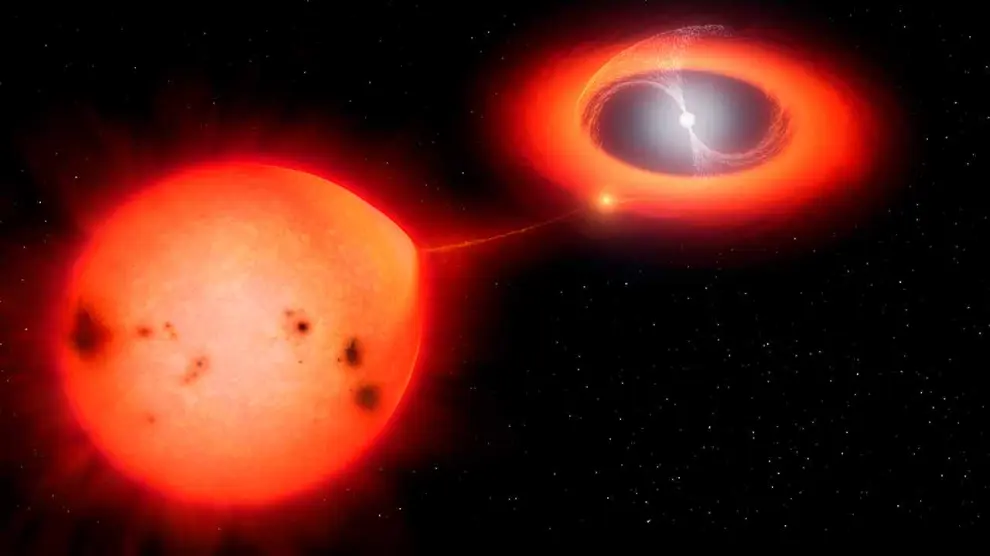

Desde un punto de vista físico, una nova es el resultado de una explosión producida en la superficie de una enana blanca que forma parte de un sistema binario, en que las componentes se encuentran muy próximas. En dicho sistema, la enana blanca acreta materia de su compañera (generalmente una gigante roja, aunque no siempre) que según se va acumulando y rellenando su lóbulo de Roche aumenta su presión, calentándose hasta llegar a alcanzar la temperatura necesaria para empezar a quemar de manera incontrolada el hidrógeno, dando lugar a una explosión nuclear. No hay que confundir este fenómeno con una explosión de

supernova como la de Betelgeuse (SN II), de la que ya hablamos durante la

pandemia. En este caso se trata de la muerte por colapso de una estrella masiva.

Recreación artística del sistema binario en el que una enana blanca (a la derecha) acreta materia de su compañera, antes de explotar como una nova.

Hasta hace no mucho se pensaba que la energía liberada en la explosión destruía el sistema (nova clásica) y solo en algunos casos (nova recurrente) el sistema resistía a la explosión y comenzaba de nuevo la acreción de masa. Ahora se piensa que todas las novas podrían ser recurrentes pero el periodo entre los estallidos es demasiado grande para volver a observarlo de nuevo. Cabe destacar que las novas recurrentes podrían ser también las progenitoras de las SN Ia.

Son objetos poco frecuentes y en la Galaxia sólo se conoce una decena. Los periodos entre explosiones varían entre una y varias décadas. Lógicamente, para que una nova haya sido clasificada como recurrente se deben haber observado más de una explosión. La más parecida a T CrB es RS Oph, cuyo último estallido pudimos observarlo en 2021.

Curva

de luz de RS Oph (ene 2021 - may 2022) centrada en su último estallido. En negro se representan las observaciones

visuales registradas en la AAVSO; en

naranja se muestran las observaciones fotométricas en V y en verde se

destacan las observaciones visuales llevadas a cabo por nuestro socio

Javier.

En ambos casos la masa de la enana blanca es muy cercana al límite de Chandrasekhar, mientras que la de la compañera, una gigante roja (de tipo espectral M), es algo menor. En el caso de T CrB las masas son respectivamente de 1,37 y 1,12 masas solares y el periodo orbital de 227 días. Mucha de las cosas que sabemos y esperamos observar en el próximo estallido de T CrB lo hemos aprendido gracias a las observaciones de RS Oph.

¿CUÁNDO OCURRIRÁ EL PRÓXIMO ESTALLIDO?

Esa es la pregunta del

millón y por el momento no hay una única respuesta, sabemos que muy

pronto, pero no podemos adivinar el momento exacto hasta que no se esté

produciendo, lo que añade un poco de expectación a la espera.

Echando la vista atrás, se conocen dos explosiones previas de T CrB documentadas

científicamente. La primera sucedió el 12 de mayo de 1866 y la segunda el 9 de febrero de 1946. Ambos eventos están separados casi 80 años por lo que se espera que la siguiente explosión sea a finales de 2025 o principios de 2026. Aunque el periodo entre explosiones no es exactamente siempre el mismo, en las novas recurrentes de gran periodo como T CrB suele ser bastante similar. Gracias a la revisión de archivos y viejas crónicas, recientemente parece haberse confirmado otras dos observaciones históricas, una en 1217 y otra más reciente en diciembre de 1787 (que sería la anterior a la de 1866, de nuevo algo menos de 80 años antes).

Curva de luz de T CrB, en quiescencia en torno a la magnitud 10,2 durante el segundo semestre de 2024. Se emplean los mismos colores que en la figura anterior. La menor dispersión de las observaciones fotométricas nos permite distinguir la modulación orbital del sistema (con un periodo de 113 días y una variación en torno a las 0,3 magnitudes).

Sin embargo, durante buena parte de 2024 estuvimos alerta debido a que un estudio científico, basándose en la comparación de las curvas de luz pasadas y actual, pronosticaba la explosión de manera inminente en algún momento

entre marzo y septiembre. Resulta que en 1938 se produjo un leve incremento de la luminosidad de la estrella, algo que también se observó en 2015. Además, también un año antes de la explosión de 1946 se produjo un pequeño descenso en su brillo, que de nuevo fue observado en la primavera de 2023. Por todo ello parecía que la nova podría estallar otra vez en 2024. Sin embargo, como hemos visto, dicha explosión todavía no se ha producido y tendremos que seguir esperando, seguramente, al menos un año.

Curva de luz visual de T CrB (AAVSO) centrada en la explosión de 1946. Además del pico, se puede ver un pequeño mínimo anterior a la explosión (señalado con una flecha azul) y un rebote posterior de casi dos magnitudes antes de volver al estado de quiescencia.

La predicción que cuenta con una mayor fiabilidad a día de hoy es la del mayor experto mundial en esta estrella, Bradley Schaefer, quien pronostica la próxima explosión de T CrB para mediados de 2025 (con un error de algo más de un año). Esto quiere decir que la estrella podría explotar en cualquier momento, así que tenemos que estar atentos.

¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?

Gracias al monitoreo constante de su curva de luz, que abarca las dos últimas explosiones, sabemos que T CrB pasará en solo unas horas de su estado de quiescencia habitual en torno a la décima magnitud (visible solo con telescopios o grandes prismáticos) a la segunda. Durante el pico del máximo habrá aumentado su brillo más de 1500 veces llegando a ser casi tan luminosa como la estrella polar o Alphecca, la estrella más brillante de la Corona Boreal. Una vez alcanzado el máximo, su brillo irá decayendo rápidamente y en poco más de una semana dejará de ser visible a simple vista. Medio año después podría haber un pico secundario, en el que la estrella aumentaría de nuevo unas dos magnitudes para volver paulatinamente a su estado habitual de reposo.

Este tipo de fenómenos es muy energético por lo cual, como decía al principio, se puede observar en distintas partes del espectro electromagnético. Mucho de lo que conocemos lo hemos aprendido observando RS Oph. Sin embargo, T CrB se encuentra tres veces más cerca (a unos 3000 años luz) por lo que el flujo de rayos gamma, rayos X, neutrinos ... que llegarán a nuestra atmósfera será mayor y de esta manera podremos costreñir mejor los modelos tanto de evolución estelar como de la física nuclear y de partículas.

Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todo esto (excepto los

rayos gamma) sólo se podrán detectar si la estrella está sobre el

horizonte de noche. En el peor de los casos, podría producirse la

explosión de día y no ver absolutamente nada. Para volver a observarlo deberíamos esperar hasta el año 2105 ...

En estos momentos la estrella

empieza a ser visible en la segunda parte de la noche y su visibilidad

irá mejorando durante la primavera y la primera parte del verano en que

será visible toda la noche. Si las predicciones se cumplen, debiéramos poder observar el estallido en óptimas condiciones con la estrella alta en el cielo desde mayo hasta julio. ¡Crucemos los dedos!